令和7年度 甲斐たいむ

1年次 「社会人講話」

前回の発表会でSDGs探究活動が終わり、今回から新たなテーマで活動が始まります。

その1回目となる今回は「社会人講話」です。今回、講師としてお招きしたのは看護師や薬剤師、会社経営、教師、報道関係など、さまざま分野でご活躍されている6名の方々です。

生徒は卒業後の自分の姿をイメージしながら、2つの講話を受講しました。

○生徒の振り返りより

・講師の先生の話を聞いて、私はまっすぐに向き合う姿は人の心を動かす。わくわくするものを思い切り楽しむことで自分だからこそできることが見つかること。自分の選択に決断をよかったと思えるのは自分次第だということを教えてもらった。(中略)謙虚さを常に持ち、人の考えを柔軟に受け入れられる心の余裕を持っている人でいたい。

・今回の社会人講話をとおして、自分の理想とは違う道でもそこでの出会いや経験は価値のあるものに。人生とはなんとかなる。ということを聞いて、理想とは遠くてもまずやってみること、理想だけにこだわらず日覆い視野で将来を考えたいと思いました。

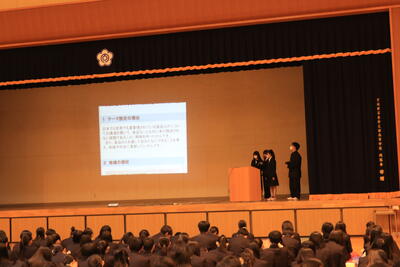

1年次甲斐たいむ 「SDGs発表会」

10月25日(土)に4月からの成果を披露する発表会が行われました。1年次を代表して3組の総探委員の生徒が挨拶した後、第一ステージが始まりました。

第一ステージでは1年生代表として4組のグループが他校の2・3年生と一緒に発表を行いま

〇テーマの一例

・食品ロス対策にはどのようなものがあるか

・不登校の人たちが社会に馴染みやすくするにはどうすればいいか

・石巻の海をより豊かにするには

・笹かまの魅力を伝えるにはどうしたらいいか

・子育てしやすい地域をつくるには

〇生徒の感想より

・発表会を終えてアンケートを見てみたら、意見をたくさん書いていただき、自分たちの考えを真剣に聞いて、疑問を持ったりアドバイスをしてもらえて、とても有意義な時間になったし、新しい視点を発見できて嬉しいです。SDGs探究活動を通して、自分から行動することの大切さを学びました。(一部抜粋)

・最初は総探なんて楽しくないと思っていたけど、詳しく調べて詳しくなっていくたびに楽しさが増していって、他にも何か活用できないかと思ったりして探究は楽しいものなんだなと思った。(一部抜粋)

・SDGs探究活動を通して相手の意見を尊重し、自分の視点を広げることができました。そして、知識をただ得るだけではなく、地域の課題を自分事として考える力が必要だと分かりました。発表会では様々な大人の方が専門的な立場から鋭い質問をされて、私たちだけでは考えつかないもので、経験が多いのだと思いました。(中略)来年度の分野別課題研究では、聞いている人がおもしろいと思ってもらうために、熱意を持って自分事として取り組み、自分の視点を広げることは必要だとわかりました。

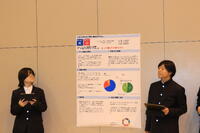

2年次「課題研究 中間発表」

10月8日(水)に、石巻専修大学、宮城学院女子大学、東北福祉大学の先生方12名をお招きし、課題研究の中間発表を行いました。

生徒たちは、これまでの探究活動の成果をポスターにまとめて発表し、先生方からのアドバイスをいただいたり、生徒同士で質問や意見交換をしたりして、探究をさらに深めました。これまでに大学の先生方からいただいた助言を中間発表に生かしている班も多くあり、より深い探究へと発展させる姿が見られます。

それぞれの班が、自分たちなりの答えを見つけようと一生懸命に取り組んでいる姿が印象的であり、今後の探究がさらに充実したものになることを期待します。

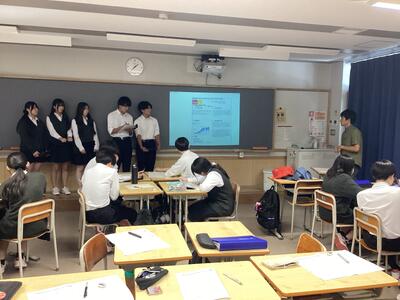

1年次甲斐たいむ「SDGs探究活動中間発表」

9月24日(水)5,6校時の1年次甲斐たいむは、今までの成果をまとめた内容を発表しました。

1年次では、夏休み前に現地に足を運んで話を聞くフィールドワークを行ったり、地域の様々な方から講話をいただいたりと、インターネットで調べるだけでなく、様々な活動をしてきました。

地域の課題を解決するために自分たちにできることを検討し、探究を進める上で様々な悩みを抱えている現段階の発表を行うことで、1ヶ月後の最終発表会に向けて足りない部分を見つける良い機会になったと思います。

5校時に発表を行い、6校時は、アドバイスを受けたことについて、新たに情報収集をしたり、ポスターを修正したりしました。改めて情報収集の大切さを感じている生徒も多かったように思います。約1ヶ月後の発表会に向けて、これからも試行錯誤を繰り返していきましょう。

講師の方から、探究の質を高めるためのアドバイスや、発表の仕方、ポスターの作り方など様々な視点からの助言をいただきました。

本日、ご協力いただきました団体は次のとおりです(敬称略)。

この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。

① りとりーと ② にじいろクレヨン ③ イシノマキ・ファーム

④ まちづくりスポット仙台 ⑤フィッシャーマン・ジャパン

⑥ 宮城県水産技術総合センター ⑥ TEDIC ⑦フードバンクいしのまき

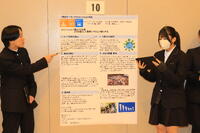

気仙沼高校探究発表会への参加

7月18日(金)に気仙沼高校主催の3学年創造人文・創造理数類型最終発表会へ参加しました。本校より5つのテーマが参加し、ポスターセッションを行いました。

①Lv3の自動車の自動運転で他の乗り物の自動運転技術を用いて、人の操作なしで一般道を走ることは可能か

②部活動の地域移行化により教員の業務を軽減できるのか

③授業中の眠気は夜間の睡眠状況と関連するのか

④公園を含む娯楽施設があると子ども(18歳以下)の満足度は上がるのか

⑤AIとの対抗と共存

【生徒の感想】

・今回の気仙沼高校での発表を通して、2つのことに驚きました。1つ目は、気仙沼高校生が台本を持たず発表している人が多くいたことです。自分は、手元を見る回数が比較的多く、自分の伝えたいことをまっすぐに伝えることが少し出来なかったので参考にしたいです。2つ目は、質問が多いことです。質も良く、聞きたいことの芯を突いていると感じました。

・今回の発表では、他の学校で発表という、いつもと異なった雰囲気の中で緊張をしましたが、これまでの探究活動の成果を伝えることができました。また、発表の中で大学の先生から様々なアドバイスをいただくことができました。私は、この研究を大学でも行いたいと考えているので、今後の活動に活かしていきたいです。

2年次「大学教授 出前講義

7月16日(水)に石巻専修大学や東北福祉大学、宮城学院女子大学の先生方が来校し、研究の進め方や探究活動へのアドバイスをしてくださいました。

テーマや仮説をどう立てるか悩んでいたり、どのように探究を深めていけばいいか手詰まりになっていたりする生徒が、様々なアドバイスを受け、これからの方向性を見付けだしていました。また、10月に大学の先生方の前で中間発表があります。今回の講義で聞いた話やアドバイスを元に、夏休みを有意義に使って探究を進め、それぞれが準備をしましょう。

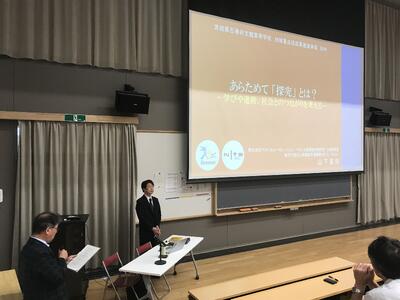

教員研修

7月2日(水)に教員研修を行いました。

講師 ベネッセ教育総合研究所 教育イノベーションセンター 主席研究員 山下 真司 様

「探究」活動に取り組んでいる今、そもそも「探究」とは何かについて教員も学び直しました。

「探究」とは、自分の「気になる」や「問題」に目を向け、答えがない問いに対して、どのようにアプローチをしていくのかや自分なりの考え方を見付けていくことに挑戦していく学習です。中学校では「総合的な学習の時間」と呼ばれていましたが、高校になると「総合的な探究の時間」へと変化します。それは、これからの時代、選択の時代と呼ばれるようになります。その中で生きていく今の高校生たちは、「自分が」が主語になることを大事にし、地域や社会の問題に目を向け、貢献していくことを使命と捉え、考え続けなくてはなりません。自分とは何かを考え、見付け出すことが、社会への貢献へとつながり、21世紀の社会を生き延びていける力になっていきます。そのためにも、教員たちも学ぶ姿勢を持ち続け取り組んでいます。

1年次甲斐たいむ 「フィールドワーク」

7月16日(水)にフィールドワークが行われました。これまでの研究で疑問に思ったことや文献・インターネットでは収集しきれない情報を、NPO団体や企業の活動を見学させていただき、テーマに基づく質問を行いました。

工場見学をさせていただいたり、実際の活動の場を見学させていただいた班も。働いている方々の熱い思いも報告書から伝わってきました。

生徒の感想より

・活動してみて感じたことは、親は子育ても大変だけど、コミュニティが切られてしまったものを元に戻したり、会話する人がいなかったり、悩みを発散できないなどの課題があることが分かりました。たくさんの親をケアするところがあるのはステキだなと思いました。ボランティアを募集しているときがあるのでぜひ参加してもっとテーマについてふれていけたらなと思っています。テーマ「環境(遊び場)と子育て」

・インタビュアーの方の学校に行けない子、悩みを持っている子に寄り添う気持ちが人一倍強いと感じました。なぜなら、(訪問先に)通っている子のために頻繁にイベントを開催したり、不登校の居場所づくりのためにTEDICをもっと快適で倒し居場所にしたいと心がけていたからです。テーマ「石巻の不登校の居場所づくり」

訪問に際しましてご協力いただいた各団体皆様、企業の皆様には貴重なお時間を割いていただき誠にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

1年次甲斐たいむ「研究テーマをつくる②」

6月11日(水)の1年次甲斐たいむでは、前回に引き続きグループごとに研究テーマをブラッシュアップしていきました。

始めに問いをつくるために必要な要素を確認した後、個人ごとに問いづくりのテーマを設定し、問いを深めるミニワークを行いました。その後、グループごとに前回定めた題材を深掘りしていきました。

生徒からは、「いざ自分たちでテーマを決めて問いを立てるとかなり難しいことが分かりました」と難航しつつも、「テーマを決めてどのように調べるかを決めても、対象者を考えていけないことに気づきました。高齢の方と障害を持つ人たちが対象になりそうなので、施設にボランティアに行ってみようと思います」「今回の話し合いでオープンクエスチョンとクローズドクエスションの存在を知ることで、答えを絞っていけることがわかりました」と次の活動につながる感想も見られました。7月に行われるフィールドワークの計画も今後たてていく予定です。

1年次甲斐たいむ「研究テーマをつくる①」

5月28日(水)の1年次甲斐たいむでは、グループになり、研究テーマについて考えました。初めに、先日のSDGs講演会や、SDGs17の目標から興味をもった内容について個人で書き出し、自分の興味・関心について深めました。その後、グループで共有し、グループ全体でどのようなテーマについて探究していくかを検討しました。

<生徒の感想>

・自分の考えをグループで共有する、言語化する事の難しさを感じた。自分が考えていることを伝えたつもりでも、相手の捉え方が異なっていたり、うまく伝わらなかったりしたので、もっとコミュニケーションを取って自分の意見がうまく伝わるように日々気をつけたい。

・グループで1つのテーマを考えることは難しかった。人それぞれ興味をもったことが違うため、全員が興味をもって調べられるようにおおまかなテーマを決めたが、ここからテーマを絞っていくことは大変そうだと思った。

・「住み続けられるまちづくり」をテーマにすることに決めたが、「住み続けられる」といっても、自然環境、働き場などの環境、地域活性化など様々な視点からの考え方があることが分かった。次回は、そのどの部分に焦点を当てるのか、グループで話し合い、焦点化していきたい。

・グループ全員で興味があることについて発表すると、個性が出ると感じた。また、様々な分野の話が出たが、広く見ると共通点を見つけ出すこともでき、物事は色んな部分で繋がっていることが分かった。

次回はよりテーマを絞っていきます。探究活動において、テーマ設定はとても大切です。グループ全員で意見を出し合い、よりよい探究活動になるよう、協力していきましょう。