令和7年度 甲斐たいむ

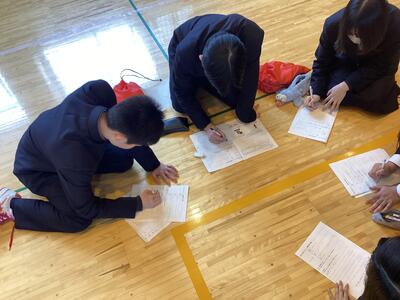

2年次甲斐たいむ「テーマ・仮説の立て方を知ろう」

2回目の甲斐たいむでは、テーマや仮説の立て方について話を聞いたり、実際に活動したりして学びました。テーマを立てるとき、どのように考えれば良いのかや仮説を立てるために、どのように思考を広げていけば良いのかなどを聞き、考えました。実際にマインドマップを使いながら、友達と話し合い、思考を広げる練習を行い、悩みながらも楽しんで活動することができました。

次回から、個人探究が始まります。今日の学習を生かし、良い研究になるように取り組んでいきましょう。

3年次甲斐たいむ「進路探究①~受験スケジュール~」

4月16日(水)の3年次「甲斐たいむ」では、進路探究①として受験スケジュールの確認を行いました。

進路指導担当の先生から、「全ての活動は進路につながる」というお話をいただき、日々の生活を振り返り、進路意識を高めるきっかけになったと思います。

甲斐ある人を目指すチーム78回生の皆さん、希望進路達成も成し遂げることができるよう、頑張っていきましょう!

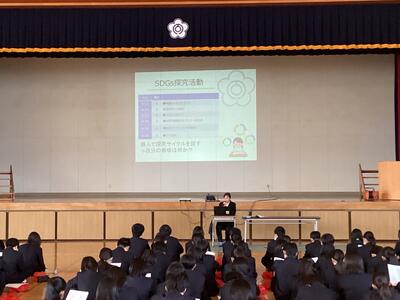

1年次甲斐たいむ「ガイダンス」

4月10日(木)、1年次の「甲斐たいむガイダンス」が行われました。

まず、企画研究部長先生より「Society5.0の社会を迎え、科学技術の革新が著しい現代社会となっています。今後、AIの進歩によって無くなる仕事もあれば、異常気象のリスクも増えることも予測され非常に予測不可能な社会となってきています。しかし、そのような状況であっても逞しく社会で活躍するため、『疑問を持って、課題を発見し、考え抜く力」「目標に向かって様々な人たちと協力する力』を甲斐たいむで身につけてほしいです。」とお話がありました。

次に、甲斐たいむ担当の先生より、「甲斐たいむとは、真心を持って世のため人のために尽くすよう努力をする人(甲斐ある人)を目指すための時間であること」や、「3年間の甲斐たいむを通して身につけてほしい8つの力」などの具体的なお話がありました。

その後、第1回目の「甲斐たいむ」として、「身近で気になったこと」、「解決したいこと」などからテーマを作り、整理・分析をして表現するという探究活動の流れを、プチ探究を通して学びました。

生徒からは、次のような感想が寄せられました。

「自分が感じていることや思っていることを整理することができましたが、それを人に分かりやすく伝えることが難しかったです。また、他の人の話を聞くことで共感できることがあることや自分の考えが確信につながることも実感できました。」

「自分が成長するためにどんなことをすべきか理解している人がまわりにたくさんいてすごいと思いました。もっと具体的な課題とそれを解決するためにどんなことをすればよいか考えていきたいです。」

「理想に近づくために、今回のように現状を把握して理想のイメージを具体化させ、今後も身近にある問いに気付いていきたいです。」

「甲斐たいむ」では、課題を見つけ、様々な人と関わりながら探究を深め、「甲斐ある人と言われなむ」を体現する人材を目指します。

今後の「甲斐たいむ」に、どうぞご期待ください。

2年次甲斐たいむ「ガイダンス」

4月10日(木)に、「甲斐たいむ」のガイダンスを行いました。内容は次の2点です。

1点目は、「2年次の甲斐たいむについて」です。「甲斐たいむ」では何を学び、何を身に付ける学習なのかや、社会に出たときにどんな力が身に付いていると良いのかなどの話を聞きながら、生徒同士で話合い、自分の考えを共有しました。また、進路につながっていく学習であることを再確認し、変化し続け、想像のつかない未来をどう切り開いていくのかを見付けられるようにと、探究への意欲を高めていました。

2点目は、「分野別課題研究について」の話を聞きました。これからのスケジュールとして、仮説の立て方を知ることや、大学教授の話を聞くこと、個人探究が始まっていくことなどを聞き、2年次の甲斐たいむについての見通しを持ちました。昨年度よりも更に実りある活動にしていけるよう、今後の活動に期待です。

〔生徒の感想〕

・「先輩としてや社会の一員になっていくことを考えると、昨年に比べより世のために尽くすことが多くなると思います。責任や自覚を持って過ごし、甲斐ある人といわれるようにしていきたいと感じた。」

・甲斐たいむの分野別課題研究を活用し、自分の将来につながるように様々な力を身につけたい。昨年の探究活動では、フィールドワーク等を経て、地域の諸課題を調べましたがなかなかテーマに合った解決策を考えることができなかった。今年は、テーマを立てるところから見直し、探究していきたい。」

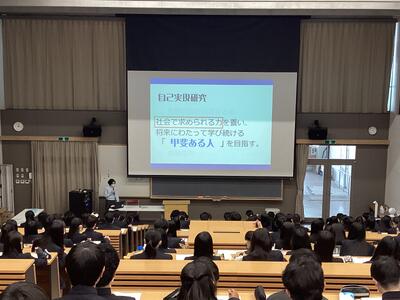

3年次甲斐たいむ「ガイダンス」

4月10日(木)の3年次甲斐たいむでは、ガイダンスが行われ、本校の校是や校訓、甲斐たいむの目的を再確認しました。

3年次のテーマは「自己実現研究」で、進路実現に向け自ら目標を設定し行動する力を身に付けます。また、論文作成、グループディスカッション、進路探究を通して、「論理的文章作成力」、「発展的対話力」、「論理的思考力」を養っていきます。

皆、真剣な表情で説明を聴き、メモをとっていました。高校生活最後の年です。「甲斐ある人」を目指して「甲斐たいむ」に取り組んでいきましょう!